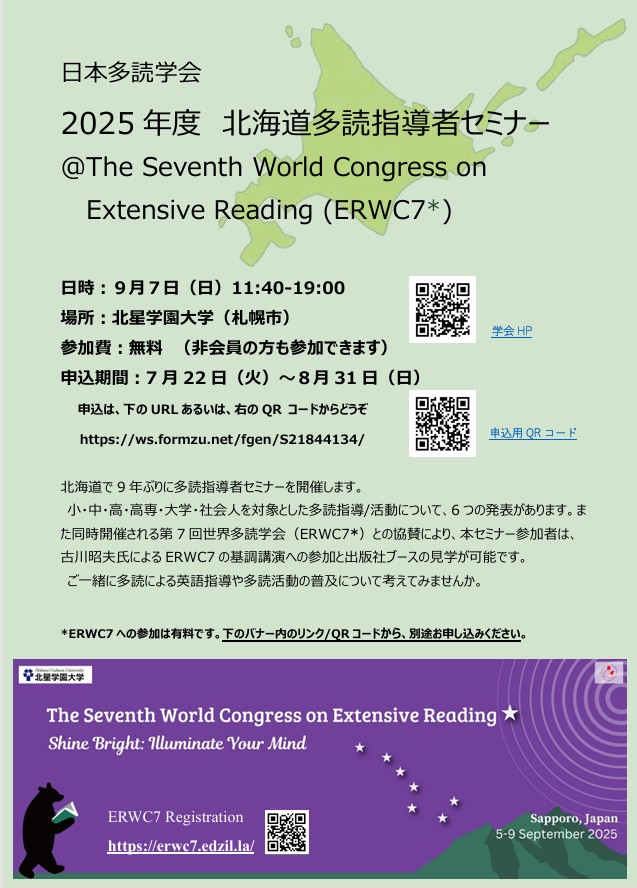

参加申し込みフォーム(7/22-8/31)

ERWC7同時開催により、次の特典があります。

※本セミナー参加者は、古川昭夫氏によるERWC7の基調講演に参加可能

※本セミナー参加者は、ERWC7の出版社ブースにアクセス可能

(注:ERWC7の他の発表への参加には、別途有料申し込みが必要です!)

プログラム

10:45- 受付開始

11:40- 開会の言葉

11:45-12:30 山下陽子(元鴎友学園女子中高 英語科講師、Lighthouse Learning Lab主宰)

5年間の多読プログラムが生徒に与える効果

東京世田谷にある中高一貫校では、2004年から英語の授業に多読プログラムが導入され、授業内多読や本の貸し出しを6年間の学校生活で継続して行っている。2025年2月、卒業生を対象にgoogle

formを使ってアンケートが実施され、大学生、大学院生、社会人を含む156名から回答があった。読了語数は30万語未満から300万語以上にわたり、自由回答をコーディングすると3つのコンセプトに集約できた。生徒たちは、多読のプログラムが現在の自分の英語学習や生き方にも影響を与えたと答えた。実施された多読の活動を振り返り、効果的なアプローチ、多読環境の整え方、指導法についても考察する。

12:40-13:25 昼食

13:35-14:20 ERWC7基調講演(ERWC7 Plenary)

How to Conduct a 6-year Extensive Reading Program

Akio started an

ER-based English teaching program in 2001, and now over 2000 students from

grade 7 to grade 12 are attending. He has published several books about ER in

Japanese including ”Enjoy Studying English by Using Elementary School

Children’s Textbooks” イギリスの小学校教科書で楽しく英語を学ぶ” (2007), and co-authored “How to Read English books Extensively” 英語多読法 (2010), “Beginning Guide to ER in English” , 英語多読入門 (2010), “Reading Picture Books with your Children” 親子で英語絵本リーデイング (2011), as well as 1st – 4th editions of ”Complete Guide to Graded

Readers” 英語多読完全ブックガイド (2005 – 2013).

発表原稿はこちら

14:35-15:20 竹村雅史(北星学園大学短期大学部)

生成AIによる多読支援―自己決定理論に基づくオーダーメイド型テキスト作成の試み―

近年、生成AI(大規模言語モデル)の進展により、英語学習における教材作成の可能性が広がっている。本発表では、生成AIを活用したオーダーメイド型多読テキストの作成とその教育的意義について報告する。特に自己決定理論(SDT)に基づき、生成AIによる個別最適化テキストが多読活動における内発的動機づけをどのように促進するかを考察する。さらに、中高生や大学生向けに試作したテキスト例を紹介し、その有用性についても議論する。生成AIを単なる教材作成ツールではなく、学習者の心理的ニーズ支援ツールとして捉え直す可能性を提示し、今後の応用と展望について参加者と議論を深める。

15:30-16:15 泉瞳、魚住久美子、新井希久子、平井しのぶ(北海道大学、他)

英語多読につながる定型表現の力:B.B.カードから多読へー認知言語学の知見から

B.B.カードは幼児、小学生から大人まで幅広い世代を対象とした英語学習ツールとして、民間英語教室や小中学校等で使われている。英語多読との相性の良さも長年指摘されてきた。本発表では、認知言語学の「使用基盤モデル」の視点から、その特徴を分析する。特に言語の7割を占めるという「定型表現」の習得と「読み」の前段階として重要な「音」の蓄積に焦点をあてる。併せてB.B.カード及び絵本の読み聞かせと「一緒読み」を通して英語の「自力読み」に至った事例についての報告をする。「足場がけ」として母語を使い「意味を理解して読む」ことの意義、さらに学習者中心の授業を行う際の指導者の役割について振り返る。

16:25-17:10 西澤一(豊田工業高等専門学校名誉教授)

効果的な英語多読授業の要点

英語多読指導の要所を解説します。高専生向け7年継続多読授業では、訳読からの卒業を前半の目標、90分の継続読書を後半の目標と設定し、毎週1回の多読通年授業での平均読書語数は約200万語弱でした。訳読からの卒業には、絵本から始めることが不可欠で、聴き読みが効果的と感じました。また、100万語読破後も英文レベルを低く(YL2.4以下)誘導したところTOEIC得点上昇率が高まりました。日本語を介さずに内容を理解し、英語で考えること(Comprehensible

input)を実現するために必要な英文レベルは、想定よりも低いのではないかと考えました。実際に高専生が読んでいた英文レベル(YL)とその時のTOEIC得点との関係データを示し、適切な英文レベルを検討したいと思います。

17:20-18:05 安井京子(私設図書館Goodie主宰)

生涯教育としての英語多読支援―大人向けの多読講座と私設図書館の試み

英語専門学校、高専、予備校での数年の多読指導を経て、2008年からカルチャーセンターで大人対象の多読講座を開いてきた。

さらに3年前に空家を活用して私設の英語図書館Goodieをスタートした。十数年に渡って英語を読んできた受講生が、どんな本を読み、どのような楽しみ方をしているか、記録や体験談をもとに伝えるとともに、多読から始めて、長期に渡って英語読書を続けるためにどのような働きかけやサポートをしてきたかをふり返る。また、生涯教育としての英語多読が、読書コミュニティを形成を促し、参加者のウェルビーイングに役立つ可能性について考えてみる。

18:15-19:00 古川昭夫(科学的教育グループ・SEG主宰)

3年間の授業内多読プログラム(プレゼンテーション原稿はこちら)

東京にある高校生対象塾では、2006年から高1から高3の授業内多読の3年間プログラムを実施し、大学に入学後にも大学入試にも役立つ多読プログラムを運営している。初期では、YL0.5程度の本からスタートし、YL2.0(OBW1)程度のGRを読めることを目標とする。(所要期間 3ケ月~1年) 中期では、YL2.0-3.0程度の本を大量に読むことを目標とする。(所要期間 3ケ月~1年) 最終期では、YL 3.0-7.1 の本の多読を継続しながら、入試英語対策を行っている。各ステージでの注意点、よく読まれる本・シリーズを紹介する。

19:00 閉会のことば